指甲划黑板的声音为啥让人很难受

指甲划黑板的声音,为何能精准刺痛人类的神经?

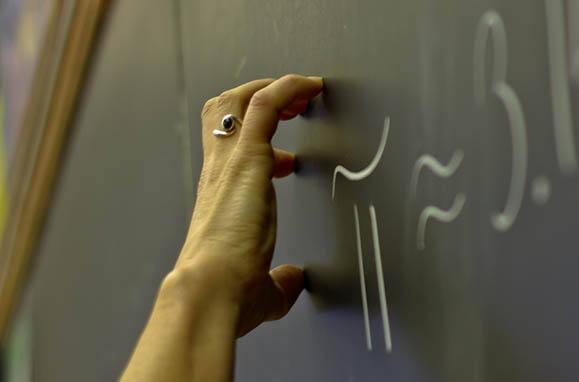

清晨的教室里,值日生握着黑板擦,准备擦去昨晚的板书,她的手指无意间蹭到了黑板边缘,指甲与水泥黑板摩擦出“吱——”的一声尖锐长鸣,教室里瞬间安静下来,几十个学生不约而同地皱起眉头、捂住耳朵,有人甚至忍不住低声抱怨,这几乎是每个人的共同经历:无论年龄、性别、文化背景,指甲划黑板的声音总能像一把无形的“声学尖刀”,精准刺痛人类的神经,让人头皮发麻、心生烦躁。

这种声音究竟有何魔力?为何它能跨越个体差异,成为公认的“最难听声音”?科学家、心理学家、进化生物学家曾从多个角度试图解开这个谜题,而答案藏在我们的耳朵、大脑,甚至人类祖先的生存本能中。

生理层面:耳朵的“声学陷阱”,高频声波直击痛觉神经

要理解指甲划黑板声音的“杀伤力”,首先要从声音本身的物理特性说起,声音的本质是机械波,它的“难听”程度与频率、振幅、波形密切相关,指甲划黑板时,指甲与黑板表面(通常是水泥或喷涂的磨砂涂层)摩擦,会产生一种包含多种频率的复合声波,其中最“致命”的是2000-5000Hz的中高频声波。

人耳的听觉范围是20-20000Hz,但对不同频率的敏感度并不均匀,耳蜗内的基底膜像一架“钢琴”,不同位置对应不同频率的振动:靠近卵圆窗的部分对高频敏感,靠近蜗孔的部分对低频敏感,研究发现,2000-5000Hz的声波刚好能激活基底膜最敏感的区域,这里的听觉神经纤维密度最高,传递到大脑的信号也最强烈。

更关键的是,这种声波的波形极不规则,指甲与黑板摩擦时,表面凹凸不平的涂层会形成“断续的冲击式振动”,导致声波振幅忽大忽小,类似“锯齿状”的波形,这种不规则波形会让耳蜗的毛细胞(将机械振动转化为神经信号的关键细胞)处于“过劳状态”——就像你持续用指甲刮擦皮肤,即使力度不大,也会产生刺痛感。

德国马克斯·普朗克人类认知与脑科学研究所的2011年研究证实,当人听到指甲划黑板声音时,听觉皮层会异常活跃,这种活跃不仅“量”大,质”特殊:大脑会将其解读为“潜在威胁”,优先处理,这就解释了为什么我们听到这种声音时,第一反应不是“难听”,而是“想逃”。

心理层面:大脑的“预警系统”,杏仁核拉响警报

如果说耳朵是“接收器”,大脑则是“指挥中心”,指甲划黑板声音的难受感,很大程度上源于大脑对它的“情绪解读”,这种解读涉及两个关键脑区:杏仁核(情绪处理中枢)和岛叶(整合感觉与情绪的区域)。

2018年,英国纽卡斯尔大学的研究团队通过fMRI(功能性磁共振成像)观察了听指甲划黑板声音时的大脑活动,结果显示,被试的杏仁核在听到这种声音后活跃度显著升高,且活跃程度与主观的“烦躁感”呈正相关,杏仁核是大脑的“恐惧中枢”,通常只在处理危险信号(如看到蛇、听到爆炸声)时才会激活,为何一个普通声音能触发它的反应?

这要从“进化心理学”的角度解释,人类祖先在野外生存时,尖锐的高频声音往往意味着危险——比如猛兽的嘶吼、树枝断裂的脆响(可能预示有捕食者靠近)、同伴的痛苦尖叫,这些声音的共同特征是“高频、突发、不规则”,与指甲划黑板的声音高度相似,大脑通过进化形成了“快速反应机制”:只要听到类似声音,杏仁核就会拉响警报,促使身体进入“战斗或逃跑”状态,即使实际危险并不存在。

除了本能的恐惧反应,负面联想也在其中推波助澜,对很多人来说,指甲划黑板的声音与“不愉快的经历”绑定:比如学生时代被老师批评时的背景音、医院里指甲划过石膏板的刺耳声、甚至只是想象中指甲划过墙面的画面,这种“条件反射”会强化大脑的负面解读——听到声音时,大脑不仅处理声波本身,还会自动关联过去的痛苦记忆,让烦躁感加倍。

进化视角:生存本能的“遗留”,祖先的“声学警戒”

为何进化没有让我们“适应”这种声音,反而保留了对它的敏感?答案可能藏在“生存优势”中。

人类祖先在采集、狩猎时,需要敏锐的听觉来预警危险,高频声音传播距离远,且容易被遮挡物反射,适合作为“远距离警报”,树叶摩擦的沙沙声(可能藏着蛇)、石块滚动的咔嚓声(可能预示山崩

标签: 为什么听到指甲划黑板的声音会刺耳指甲划过黑板的声音_mp3免费下载指甲磨黑板的声音

相关文章

最新评论