微信聊天能发live图了

微信终于可以发Live图了?这波操作背后藏着多少你不知道的细节?

当你在微信对话框里点开那张熟悉的"照片"时,突然发现指尖轻按之下,画面竟"活"了起来——花瓣飘落、猫咪甩尾、烟花炸裂,那些被定格的瞬间不再是静态的像素,而是带着呼吸感的动态片段,2024年初,微信悄然上线"Live图"功能(部分用户已更新),让这个国民级社交软件彻底打破了"图片=静态"的固有认知,这一操作看似只是增加了个动效,实则藏着微信对社交体验的深层思考、跨平台技术攻坚的硬核实力,以及未来内容生态的野心,但问题来了:微信为何现在才支持Live图?它和其他平台的Live图有何不同?普通用户真的需要这个功能吗?

从"静态时代"到"动态革命":Live图到底改变了什么?

要理解微信Live图的意义,得先回到"没有Live图的日子",在微信诞生后的十余年里,图片社交始终停留在"拍-选-发"的静态模式:你举起手机拍下夕阳,发出去时只剩一片橘色;记录孩子第一次走路,视频太长不敢发,静态图又抓不住他摇摇晃晃的瞬间,这种"遗憾感",其实暗藏了人类对"完整记忆"的本能渴望——我们不想只记住"那一刻的样子",更想留住"那一刻的样子与声音"。

Live图(Live Photo)的概念最早由苹果在2015年随iPhone 6s推出,本质是"3秒动态图+音频"的复合内容:按下快门前1.5秒到快门后1.5秒的画面和声音,会被压缩成一个HEIC/HEIF格式的文件,在苹果生态里,只需在相册里长按,画面就会像小电影般"活"过来,还能直接用来做锁屏壁纸、生成动图表情包,但很长一段时间里,这个苹果生态的"特权"在微信里打了折扣——你从iPhone发送的Live图,在安卓朋友的手机上会变成静态图;你收到的安卓端Live图,也无法通过微信预览动态。

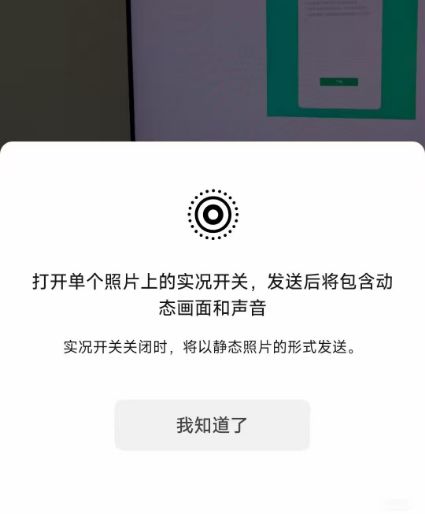

直到2024年,微信终于补上了这块拼图,这次更新并非简单"加个动效",而是重构了图片的"语言系统":当一张Live图出现在对话框里,它不再只是"被观看"的对象,而是可以被"交互"的媒介——长按触发动态、双指缩放查看细节、甚至直接提取其中的单帧做表情,这种变化,让微信的图片社交从"展示记忆"升级为"传递体验":你不用再费力解释"当时风很大,树叶都在晃",直接发张Live图,对方看到的不仅是画面,还有风拂过发梢的动态感。

微信为何"迟到"?技术、生态与用户需求的博弈

有人问:苹果2015年就有Live图,微信2024年才跟进,是不是技术太落后?答案恰恰相反:微信的"迟到",恰恰是因为它要做的是"跨平台Live图",而这比单一生态的Live图难上十倍。

跨平台适配:苹果与安卓的"语言翻译战"

Live图的核心难点,在于苹果和安卓的"技术标准不统一",苹果的Live图基于HEIF/HEVC格式,文件体积小、画质高,但安卓阵营长期以JPEG/MPEG为主,不同厂商(如华为、小米、OPPO)对动态图片的支持也五花八门:有的支持GIF,有的支持自研的动态图格式,有的甚至只支持短视频,微信要做的,就是把这些"方言"统一成"普通话"。

苹果用户发送Live图时,微信需要先将HEIF格式转换成安卓通用的格式(如WebP或自定义动态图格式),同时保留动态帧和音频;而安卓用户发送Live图时,微信则要确保其在苹果设备上能正常触发动态效果,甚至要适配iPhone的"长按预览"交互逻辑,这背后涉及编解码算法的优化、跨平台传输协议的调整,以及对不同设备硬件性能的适配——低端安卓机可能无法流畅播放高帧率Live图,微信就需要在"画质"和"流畅度"之间找到平衡点。

生态壁垒:微信为何不直接用苹果的"标准答案"?

有人提议:既然苹果有成熟的Live图标准,微信直接套用不就行了?但微信作为"国民应用",必须考虑"全用户兼容性",苹果的Live图生态是封闭的:只有iPhone、iPad、Mac能创建和预览,安卓用户完全无法参与,如果微信直接采用苹果标准,就意味着中国14亿用户中有超过10亿安卓用户被排除在Live图社交之外——这显然违背微信"连接一切"的初心。

所以微信选择"自建标准":不依赖单一平台的格式,而是开发一套跨平台的动态图编解码方案,这套方案需要满足三个条件:一是文件体积不能太大(否则聊天卡顿),二是动态效果要流畅(低端设备也能播放),三是兼容现有微信的图片存储和传输架构,为此,微信团队可能花了数年时间优化算法,比如通过帧间压缩减少冗余数据,通过自适应码率匹配不同网络环境,最终让Live图的文件大小控制在静态图的1.5倍以内——相当于多花0.5MB流量,却能获得10倍的体验提升。

3

标签: 微信聊天能发动图吗微信聊天能发动态照片吗微信怎么找没有聊天记录的群聊

相关文章

最新评论