兰州大学打地铺让新生家长免费住

是大学精神的温度,还是资源困局的无奈?

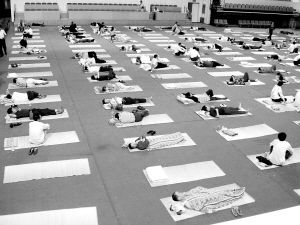

每年九月,中国高校的迎新季总上演着相似的场景:拉着行李箱的新生,提着大包小包的家长,校园里穿梭的志愿者,以及“家长是否该陪送入学”的年度讨论,今年,兰州大学的做法却让这场讨论有了新的注脚——学校开放体育馆、活动室等场所,为远道而来的新生家长提供“打地铺”的免费住宿,还准备了睡袋、毛毯、饮用水等物资,甚至安排志愿者24小时值班,消息一出,社交媒体上“破防了”“这才是大学该有的样子”的评论刷屏,但也有人质疑:“这是人文关怀,还是资源不足下的权宜之计?”

“打地铺”里的大学温度:细节里的关怀逻辑

兰州大学的“家长免费住”并非临时起意,早在2019年,学校就发现,每年开学季都有大量家长从全国各地送孩子到榆中校区,而周边酒店不仅价格飞涨(旺季房价可达300-500元/晚),还一房难求,不少家长为了省钱,只能在校外花几十元住“小旅馆”,甚至凌晨就在校园长椅上等待,有老师回忆:“见过家长在路边啃干粮,见过奶奶抱着孩子在走廊里过夜,这些场景让人心里不是滋味。”

2023年,学校正式推出“家长暖心住宿计划”:开放6个学生活动室、2个体育馆,可提供约300个床位;统一配备军用睡袋、防潮垫、毛毯,每个区域设置饮水机、充电宝租借点;校医院安排医护人员驻点,志愿者负责引导、登记、夜间巡逻,更贴心的是,学校还在住宿区设置了“家长休息角”,提供校园地图、新生手册,甚至有老师专门解答“助学贷款怎么办理”“食堂哪个窗口实惠”这类“家长最关心的问题”。

今年迎新期间,来自甘肃定西的张建国带着妻子送儿子上学,两人原本打算花200元住校外小旅馆,得知学校有免费住宿后直接报了名。“晚上躺在睡袋里,听着旁边家长的聊天声,觉得特别踏实。”张建国说,“学校想的比我们还周到,连热水瓶都准备好了,孩子在这里,我们放心。”

这样的细节,恰恰体现了大学教育的“隐性温度”,兰州大学作为地处西部、资源相对有限的“双一流”高校,近年来一直在探索“以生为本”的实践路径——从“绿色通道”确保贫困生顺利入学,到“学业导师制”帮助学生适应大学生活,再到如今的“家长免费住”,学校试图用最朴素的行动告诉学生和家长:这里不仅是传授知识的地方,更是会为你遮风挡雨的“家”。

争议与反思:“免费地铺”背后,高校的“两难”与“可为”

尽管赞誉声居多,但“打地铺”的争议从未停止,有网友提出:“为什么不能提供标准宿舍?让家长睡地铺,是不是对学生和家长的不尊重?”更有教育学者指出,高校的核心任务是教学科研,将资源用于家长住宿,是否会造成资源错配?

这些疑问并非没有道理,兰州大学榆中校区地处郊区,距离市区约50公里,周边配套设施本就薄弱,学校宿舍资源长期紧张——目前该校在校生约2.8万人,宿舍床位基本“满员”,每年还要接收大量研究生、留学生,开放活动室和体育馆给家长,意味着开学期间部分学生活动不得不暂停,安保、保洁、后勤等人员的工作量也成倍增加,一位参与迎新的老师坦言:“每天凌晨3点就要起来布置场地,晚上12点才能收拾完,确实很累,但看到家长们的笑容,又觉得值。”

“家长陪送热”背后,是中国家庭对高等教育的重视与焦虑交织的缩影,据《中国新生家长行为调查报告》显示,超60%的家长会亲自送孩子上大学,担心孩子不适应独立生活”“想了解学校环境”“帮忙搬运行李”是主要原因,但“陪送”也带来了诸多问题:家长挤占学校资源、黄牛倒卖住宿票、校园交通拥堵……此前,不少高校曾尝试“限家长入校”“设置家长接待日”等方式,却因“缺乏人情味”遭到质疑。

兰州大学的“打地铺”模式,或许是在“资源有限”与“需求迫切”之间找到的一种平衡,它没有选择“一刀切”的禁止,也没有盲目投入巨资建设家长招待所,而是盘活现有闲置资源,用最朴素的方式满足家长的基本需求,这种“量力而行”的关怀,或许比“高大上”的设施更打动人心。

三

标签: 兰州大学新生报到兰州大学新生校区兰州大学2020级新生

相关文章

最新评论