北方气候“南方化”了吗

北方气候“南方化”了吗?一场正在发生的气候重塑

当北京的银杏叶在11月初仍迟迟不肯泛黄,当哈尔滨的松花江畔冬季不再冰封如镜,当西安的夏季暴雨频率逼近江南水乡,一个疑问悄然浮现:北方气候,正在“南方化”吗?

长久以来,“南涝北旱”“南船北马”是中国地理与气候的鲜明注脚,北方,这片承载着华夏文明核心区的土地,以其四季分明的寒暖、集中充沛的夏雨、干燥少雪的冬寒,塑造了独特的自然生态与人文风貌,但近几十年来,在全球变暖与人类活动的双重夹击下,北方的气候密码正发生微妙而深刻的改变——冬季不再“冻人”,降水不再“集中”,极端天气愈发频繁,这些变化,是否正在模糊南北气候的界限?北方气候的“南方化”,究竟是杞人忧天的想象,还是正在发生的现实?

“南方化”的信号:正在消弭的气候分界线

要判断北方气候是否“南方化”,首先需明确“南方气候”的核心特征,通常而言,中国南方以亚热带、热带季风气候为主,具有“夏季高温多雨,冬季温和少雨”的典型特点:年均降水量多在800毫米以上,且季节分配相对均匀,冬季气温极少低于0℃,极端高温、暴雨、连阴雨等天气现象更为常见,而北方则以温带季风、温带大陆性气候为主,特点是“冬季寒冷干燥,夏季炎热多雨”,年均降水量多在400-800毫米之间,降水高度集中于夏季(6-8月占比超60%),冬季漫长且严寒,极端天气以寒潮、干旱、沙尘为主。

北方的多项气候指标正悄然向南方“靠拢”。

冬季“失温”:寒潮不再“一统天下”,北方冬季的“灵魂”,曾是刺骨的寒冷与漫天的飞雪,但数据显示,近50年来,北方冬季升温速率达0.5℃/10年,显著高于全国平均水平(0.3℃/10年),2023-2024年冬季,北京平均气温为-1.9℃,较常年同期偏高1.2℃,为1951年以来第四暖冬季;哈尔滨冬季平均气温达-12.3℃,较常年同期偏高2.1℃,成为“最暖冬天”之一,更直观的变化是“初雪日推迟”:2023年北京初雪日出现在12月11日,较常年(11月29日)推迟12天;郑州2023年初雪更是拖到1月16日,打破1951年以来最晚纪录,冬季不再“冻人”,让北方人逐渐习惯了“暖冬”的存在,也让“北方人抗冻”的刻板印象逐渐失真。

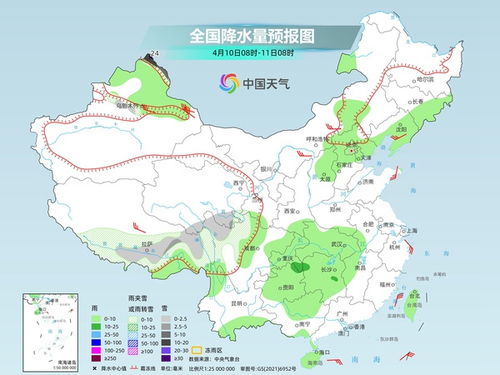

降水“变脸”:从“夏雨集中”到“全年洒水”,传统北方的降水是“夏季的独角戏”,但如今,春秋季降水明显增多,冬季降雪(雨)也愈发频繁,中国气象局数据显示,1961-2022年,华北地区年降水量以每10年11.8毫米的速度增加,其中夏季降水增幅为6.2毫米/10年,秋季增幅达3.1毫米/10年——秋汛在北方正从“罕见”变为“常态”,2021年河南“7·20”特大暴雨,郑州24小时降水量达201.9毫米,相当于常年全年降水量的1/3,这场被定义为“千年一遇”的极端事件,让北方暴雨引发的城市内涝成为焦点,更值得关注的是,北方降水“变率”增大:2022年,华北、黄淮等地遭遇“汛期反常干旱”,夏季降水偏少5成以上;而2023年夏季,华北又出现“七下八上”的强降雨模式,北京、河北等地单日降水量突破历史极值,这种“旱涝急转”的降水特征,更接近南方气候的“不稳定性”。

极端“趋同”:北方的“南方式”极端天气,过去,北方的极端天气以“干冷”“干热”为主,如寒潮、干旱、沙尘暴;“湿热”“湿冷”的南方式极端天气正频繁造访,2023年夏季,北京高温日数达28天,较常年同期偏多12天,其中连续5日超35℃的高温过程,让人恍如置身江南“桑拿天”;而2024年春季,华北中南部出现持续性连阴雨,部分地区降水量较常年同期偏多2倍以上,农田渍涝风险逼近长江中下游地区,北方的“回南天”现象也开始出现:2023年3月,石家庄、济南等地在气温回升后,室内墙壁“冒水”,这种典型的南方“湿冷”特征,让北方人直呼“不适应”。

驱动因素:谁在重塑北方的气候?

北方气候的“南方化”并非偶然,而是全球变暖背景下,大气环流、下垫面条件与人类活动共同作用的结果。

全球变暖:气候系统的“底层逻辑”,IPCC第六次评估报告指出,1880-2022年全球平均

标签: 北方气候南方化北方气候南方化会成常态吗?专家解读北方气候南方化知乎

相关文章

最新评论