坦克到底有没有后视镜

坦克到底有没有后视镜?这个看似简单的问题,藏着怎样的战场智慧?

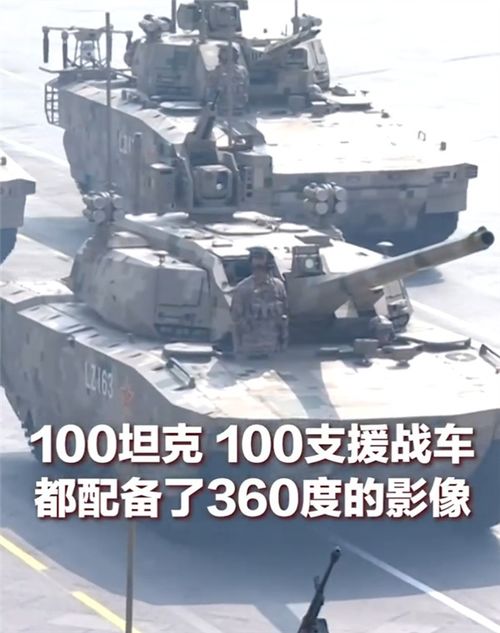

清晨的靶场上,一辆99A式主战坦克正在进行倒车训练,驾驶员紧握操纵杆,透过潜望镜观察后方,炮塔上的光电转台缓缓转动,车长显示屏上实时显示着车外360度画面,这一幕或许会让很多人疑惑:既然有这么多高科技设备,坦克为什么不像汽车一样,在车外装个后视镜?难道钢铁巨兽真的“眼观六路,耳听八方”,不需要这种简单的配件?

“坦克有没有后视镜”这个问题,远比想象中复杂,它不仅涉及机械设计、战场防护,更藏着军事工程学对“生存”与“效能”的平衡智慧,要解开这个谜题,我们需要从坦克的诞生说起,一步步走进这个“移动堡垒”的视野世界。

坦克的“先天盲区”:为什么后视镜天生“水土不服”?

1916年,英国 Mark I 坦克首次在索姆河战场亮相时,它的“长相”就暴露了视野设计的尴尬——菱形车体、钢铁履带,顶部只有几个小小的观察缝,车长和驾驶员几乎要“探出脑袋”才能看清周围,这种设计在当时是为了抵御机枪子弹,却也带来了一个致命问题:坦克几乎无法观察正后方。

为什么早期的坦克不装后视镜?答案藏在三个字里——“战场环境”,坦克从诞生起就是“矛”的化身,它的核心任务是在前线突破敌军阵地,前进是主要战术动作,后退只是少数情况下的应急手段,更重要的是,坦克的装甲是为了抵御正面和侧面的炮火攻击,而车外任何“突出”的部件,都会成为敌方轻武器(如机枪、狙击步枪)的绝佳目标。

试想一下:如果一辆二战时期的谢尔曼坦克在车外装了个普通汽车后视镜,敌方士兵只需一发步枪子弹就能击碎它,导致后方视野完全丧失,更糟糕的是,后视镜的支架会破坏坦克装甲的完整性,在炮弹击中时形成“弱点”——就像给城堡的城门开了个小门,看似方便,实则致命。

坦克的重量和振动也是后视镜的“天敌”,主战坦克全重通常在50-60吨(99A式约55吨),履带行驶时地面震动可达数厘米,普通后视镜的镜面很容易在颠簸中模糊,支架也可能因长期振动而松动,在高速越野时,后视镜甚至可能被树枝、障碍物撞断,关键时刻反而成为“累赘”。

从坦克诞生的第一天起,“车外后视镜”就被排在了设计优先级的末尾——它既不安全,又不实用,还可能牺牲坦克的生存能力,没有后视镜,坦克如何解决后方视野问题?

从“肉眼看”到“电子眼”:坦克的“后视进化史”

既然传统后视行不通,坦克兵们早就想出了替代方案,早期的坦克驾驶员倒车时,往往需要车长或炮探员跳出车外,用手势指挥——这种“人肉后视”在二战战场上屡见不鲜,但也充满风险:车组成员暴露在敌火下,一旦被击中,后果不堪设想。

直到二战后,随着光学技术的发展,坦克开始装备潜望镜和周视镜,才逐步摆脱了“人肉指挥”的困境,潜望镜利用光的反射原理,让驾驶员和车长能在车内观察到车外情况,比如苏联 T-54 坦克的 TZ-2 潜望镜,放大倍率可达5倍,但视野角度只有30度,且只能观察正后方有限区域,到了冷战时期,美国 M60 坦克配备了 M36 车长周视镜,360度旋转范围让车长能“环顾四周”,但潜望镜的镜片数量有限,仍存在大量盲区。

真正的“革命”发生在20世纪80年代后,随着光电技术和计算机技术的发展,现代主战坦克普遍装备了“综合光电系统”,彻底改变了坦克的视野逻辑,以99A式坦克为例,它的车长和驾驶员都配备了独立

标签: 坦克到底有没有后视镜

相关文章

最新评论